Langues indo-européennes

Pour les articles homonymes, voir Indo-européen.

Ne doit pas être confondu avec Langues d'Europe.

Le fond de cet article d'histoire est à vérifier (décembre 2012).

Améliorez-le ou discutez

des points à vérifier. Si vous venez d’apposer le

bandeau, merci d’indiquer ici les points à vérifier.

Cet article ne cite pas

suffisamment ses sources (décembre 2012).

Si vous disposez d'ouvrages ou

d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant

du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références

utiles à sa vérifiabilité et

en les liant à la section « Notes et

références »

En pratique : Quelles sources

sont attendues ? Comment

ajouter mes sources ?

|

Langues indo-européennes |

|

|

Région |

Europe, Asie mineure, monde iranien, Asie centrale, Inde du Nord ; extension au Nouveau Monde partir du xvie siècle1. |

|

Classification par famille |

|

|

·

-langues indo-européennes o

-albanais (langues

paléo-balkaniques) o

-langues anatoliennes (éteintes) o

-arménien o

-langues romanes (langues italiques) o

-langues tokhariennes (éteintes) |

|

|

Codes de langue |

|

|

ine |

|

|

ine |

|

|

Carte |

|

|

Répartition des langues indo-européennes dans le monde. ·

Majorité de locuteurs d'une langue indo-européenne. ·

Minorité de locuteurs d'une langue indo-européenne ayant un statut

officiel. ·

Minorité significative de locuteurs d'une langue indo-européenne sans

statut officiel. |

|

L'expansion des

langues indo-européennes d'après l'hypothèse kourgane introduite

par Marija Gimbutas.

Distribution approximative actuelle des branches indo-européennes dans

leurs terres d'origines en Europe et en Asie :

·

Albanais

·

Arménien

·

Langues balto-slaves (langues baltes)

·

Langues balto-slaves (langues slaves)

·

Langues italiques (langues romanes)

·

Langues non indo-européennes

Les zones hachurées ou

en pointillé, indiquent les régions où le multilinguisme est fréquent ou la norme.

Distribution approximative actuelle des langues indo-européennes parlées en

Amérique :

·

Espagnol

·

Anglais

·

Français

En linguistique, les langues

indo-européennes forment une famille de langues étroitement

apparentées2 ayant pour origine ce qu'il est

convenu d'appeler l'indo-européen commun et « dont

les éléments lexicologiques, morphologiques et syntaxiques présentent, pour la

plupart d'entre elles, des ressemblances de nature telle que ces langues

peuvent se ramener à l'unité ; le présupposé est alors que chaque groupe

d'éléments comparés procède d'évolutions divergentes à partir de formes originelles

disparues3 ». Au nombre d'environ un millier,

elles sont actuellement parlées par près de trois milliards de locuteurs4.

Sommaire

·

1Généralités et

théorie actuelle

·

2Nom de la

famille et son origine

·

3Genèse et

histoire de l'étude des langues indo-européennes

·

4Classification

systématique des langues indo-européennes par branches

§ 4.2.1Sous-branche

paléo-balkanique

§ 4.4.2Langues romanes

(issues du latin)

o 4.5Langues

pré-celtiques indo-européennes

o 4.7Branche

helléno-phrygienne

§ 4.9.1Sous-branche

indo-aryenne

Généralités et théorie actuelle[modifier | modifier le code]

La famille des langues indo-européennes

est généralement subdivisée en huit branches :

1. l'albanais ;

2. l'arménien ;

3. les langues balto-slaves ;

4. les langues celtiques ;

5. les langues germaniques ;

6. les langues helléniques ;

7. les langues

indo-iraniennes ;

8. les langues romanes (italiques).

Elle possède également deux branches

majeures éteintes :

1. les langues anatoliennes ;

2. les langues tokhariennes.

À ces branches majeures s'ajoutent un

certain nombre de langues attestées uniquement de manière fragmentaires, comme

les langues illyriennes ou

le phrygien, dont la classification reste

incertaine.

L'une des théories les plus importantes

pour la linguistique comparée concerne

l'opposition entre les langues dites satem et

celles dites centum, du mot servant à dire

« cent ». Cette opposition sépare, selon une isoglosse nette, le groupe satem (qui

se situe à l'est et au sud-est de l'aire de répartition des langues

indo-européennes, et comprend l'albanais, les langues anatoliennes,

l'arménien, les langues balto-slaves et

les langues

indo-iraniennes) du groupe « centum » (qui se situe en

majorité au centre et à l'ouest de l'aire de répartition des langues

indo-européennes, et comprend les langues celtiques, les langues germaniques,

les langues helléniques,

les langues italiques et

les langues tokhariennes,

ces dernières étant les seules du groupe à avoir été parlées en Asie centrale). Par ailleurs les langues

germaniques, qui appartiennent au groupe centum, et les

balto-slaves, qui appartiennent au groupe satem, ont en commun

certains traits syntaxiques qui les distinguent de toutes les autres langues de

la famille.

L'ensemble des langues indo-européennes

sont des langues dites flexionnelles.

L'arménien est l'unique langue

indo-européenne qui soit agglutinante (c'est-à-dire

qu'elle se présente sous la forme d'éléments de base, les morphèmes), à la différence des autres langues

indo-européennes, lesquelles sont spécifiquement des langues dites synthétiques ou

fusionnelles (c'est-à-dire dont les déclinaisons grammaticales fonctionnent par

affixes et par suffixes sur un seul élément de base). Ces typologies

linguistiques mettent en lumière la complexité de la genèse puis de l'évolution

de la famille indo-européenne. Cependant, ces différents postulats

typologiques, notamment la différenciation « satem/centum », ont été

remis en question, au moins partiellement, durant les années 19801.

De nombreux indices laissent supposer

que toutes ces langues proviennent d'une unique langue mère5 ; néanmoins, en l'absence de toute

trace écrite de celle-ci, cela demeure une hypothèse.

Les racines des langues indo-européennes

dateraient vraisemblablement de la fin du néolithique et du chalcolithique. En pratique, l'indo-européen commun est

donc, à l'instar de diverses autres langues et idiomes, reconstitué par

recoupements (phonétiques, grammaticaux, etc.) entre ses différentes langues

filles, par le biais de la linguistique comparée,

entre autres. C'est en effet un produit, sans doute le plus achevé, de la linguistique comparée,

laquelle est une discipline qui s'est essentiellement développée entre la fin

du xviiie siècle et

le début du xixe siècle.

L'existence de cette langue mère avec son vocabulaire propre, conjuguée aux

nombreux autres traits culturels, religieux et anthropologiques qui se sont

probablement répandus en même temps qu'elle, permettent d'envisager l'existence

d'un ancien peuple indo-européen, avec une identité ethnique,

culturelle, linguistique, sociale et religieuse qui lui est propre. Ce peuple

se serait répandu sur de vastes territoires en Eurasie, diffusant sa langue,

ancêtre de toutes les langues indo-européennes, et sa culture, probablement

influencée par celles des ethnies autochtones. Il existe différentes hypothèses

quant à la localisation du foyer et à la culture archéologique précise qui correspondraient

à ce peuple originel. De nos jours c'est l'hypothèse Kourgane qui

obtient de loin les plus grandes faveurs des spécialistes6.

Nom de la famille et son origine[modifier | modifier le code]

Le terme « indo-européen »

pour désigner cette famille de langues est une traduction du terme

anglais Indoeuropean (ou Indo-European), qui fut

introduit pour la première fois en 1813 par Thomas Young7 et qui a supplanté les termes plus

anciens comme « japhétique » ou « scythe ». L'équivalent

allemand indogermanisch est une traduction du français

« indo-germanique », proposé en 1810 par le géographe Conrad Malte-Brun8, mais qui n'a pas réussi à s'imposer en

français malgré un usage relativement fréquent au xixe siècle. D'autres termes attestés historiquement mais aujourd'hui

obsolètes incluent «indo-celtique», « aryen » ou encore

« sanskritique »9,10.

Genèse et histoire de l'étude des langues

indo-européennes[modifier | modifier le code]

Répartition des

langues indo-européennes vers -1500.

Répartition des

langues indo-européennes vers -500.

Répartition des

langues indo-européennes vers 500.

Arbre des langues

indo-européennes.

Les tout premiers travaux concernant

l'existence d'une langue ancestrale et commune aux différentes langues

européennes — et uniquement européennes pour ces travaux —, ont été

réalisés au xvie siècle par Joseph Scaliger. Il mit en lumière des liens

évidents entre les langues européennes (langues mortes et vivantes) et établit

en outre une classification de ces dernières en quatre groupes par le biais

du phonème signifiant dieu : le

groupe deus (langues romanes), le groupe germanique gott,

le groupe théos (dont le grec) et enfin le groupe slave bog1.

Au xviie siècle le linguiste Marcus Zuerius

van Boxhorn subodore l'existence d'une ancienne langue commune

aux langues grecque, latine, perse, germaniques, slaves, celtes et baltes11, qu'il baptise du nom de

« scythique »12. Ses travaux restent cependant sans

suite et inaboutis.

Au xviiie siècle, William Jones identifie

à nouveau la famille indo-européenne. Dans son Troisième discours à la société

asiatique de Calcutta, en 1786, il écrivait13 :

« La langue sanskrite, quelle que soit son antiquité, est d'une

structure admirable ; plus parfaite que la grecque ; plus ample que

la latine, et plus exquisément raffinée qu'aucune des deux mais ayant envers

chacune d'entre elles deux une affinité plus forte, tant dans les racines des

verbes que dans les formes de la grammaire, qu'il n'en pourrait avoir résulté

par accident ; si forte en vérité qu'aucun philologue ne les pourroit

examiner toutes trois sans croire qu'elles ont surgi de quelque source commune,

qui, peut-être, n'existe plus. »

C'est à William Jones que

revient l'invention de la linguistique comparée1.

En 1767, l'Anglais James

Parsons (en),

membre honoraire et pair de la Royal Society et de la Society of

Antiquaries, publia un livre dans lequel il décrivait ses travaux

sur une probable langue commune indo-européenne ; cependant, même si

celui-ci fit avancer la théorie indo-européenne, l'ouvrage en question

contenait d'importantes erreurs d'interprétation1.

Les comparaisons systématiques conduites

par Franz Bopp sur ces langues confirmèrent

cette hypothèse et sa Grammaire comparée des langues sanscrite, persane

(zende d'Avesta), grecque, latine, lituanienne, slave, gothique, et allemande,

publiée entre 1833 et 1852, marqua le début des études indo-européennes. Karl Brugmann fonde leur étude comparée.

Également au cours du xixe siècle, August Schleicher poussa l'étude comparative en

élaborant un procédé de reconstruction linguistique, la Stammbaumtheorie (de),

ou triangulation linguistique, sur la base de mots usuels et familiers, comme

le terme « mouton ». Néanmoins, ce nouveau procédé était lui aussi

appelé à devenir obsolète, dès lors que les recherches devenaient plus

globalisantes1.

À la fin du xixe siècle, le philologue et

linguiste Johannes Schmidt,

éclaira les études sur les langues indo-européennes d'un jour nouveau, en

s'appuyant non plus sur un tableau de classification par ramifications comme

cela avait été antérieurement proposé par ses prédécesseurs, mais sur une

classification par « vague ». Cette nouvelle base de travail permit

d'intégrer les interactions et les influences réciproques des langues

indo-européennes, mais également d'inclure l'ascendance, aussi minime

soit-elle, des langues non-indo-européennes. La thèse de Schmidt faisait de

l'étude comparative une science plus proche de la réalité des faits ; il

mettait ainsi en évidence, par exemple, les liens de causalité entre

l'apparition d'éléments ou de termes italiques dans certaines langues celtiques et

les répercussions de faits historiques, commerciaux et culturels entre les deux

groupes ethniques des celtes et des italiques durant l'Antiquité1. La théorie des vagues

compétitives ira plus loin que Johannes Schmidt en rejetant entièrement

la Stammbaumtheorie.

En 1846,

le vieux perse, langue parlée vers le ve siècle av. J.-C., est

déchiffré puis, du fait de ses similitudes et caractéristiques qui le rapproche

de la famille linguistique indo-européenne, est intégré à cette dernière. Par

la suite, en 1917, la langue hittite subit le même traitement.

Enfin, au cours du milieu du xxe siècle, c'est au

tour du mycénien d'intégrer

la famille indo-européenne.

Classification systématique des langues

indo-européennes par branches[modifier | modifier le code]

Schéma récapitulatif[modifier | modifier

le code]

D'après Bernard Sergent, Les

Indo-Européens : Histoire, langues, mythes, Paris, Payot, 1995.

─o

indo-européen I

└─o indo-européen II

├─o indo-européen III

│

├─o nord-ouest

│

│ ├─o italo-celtique

│

│ │ ├─o celtique commun

│

│ │ └─o italique commun

│

│ ├─o tokharien†

│

│ │ ├─o agnéen (tokharien A)

│

│ │ └─o koutchéen (tokharien B)

│

│ └─o germanique commun

│

│ ├─o estique†

│

│ ├─o nordique

│

│ │ ├─o

scandinaves occidentales

| | | | ├─o norne†

| | | | ├─o nynorsk

| | | | ├─o islandais

| | | | └─o féroïen

│

│ │ └─o

scandinaves orientales

| | |

├─o danois

| | |

├─o bokmål

| | | ├─o

suédois

| | |

└─o gutnisk

│

│ └─o westique

|

├─o balto-balkanique

│

│ ├─o balkanique†

│

│ │ ├─o daco-mycien

│

│ │ └─o thrace

│

│ └─o balto-slave commun

│

│ ├─o balte commun

│

│ │ ├─o balte

occidental†

│

│ │ └─o balte

oriental

| | |

├─o lituanien

| | |

└─o letton

│

│ └─o slave commun

│

│ ├─o slave

méridional

│

│ │ ├─o

slovène

│

│ │ ├─o

serbo-croate

│

│ │ └─o

bulgaro-macédonien

│

│ ├─o slave

occidental

│

│ │ ├─o léchitique

│

│ │ ├─o

sorabe

│

│ │ └─o

tchèque / slovaque

│

│ └─o slave

oriental

│

│ ├─o russe

│

│ ├─o biélorusse

│

│ └─o ukrainien /

ruthène

│

└─o nord-est

│ ├─o pontique

│ │ ├─o hellénique

│ │ │ ├─o grec

│ │ │ └─o ancien

macédonien†

│ │ └─o phrygo-arménien

│ │

├─o phrygien†

│ │

└─o arménien

│ └─o indo-iranien commun

│ ├─o iranien commun

│ ├─o nouristani

│ └─o indo-aryen commun

└─o anatolien commun†

├─o hittite

├─o louvite

│

├─o

│

│ ├─o louvite hiéroglyphique

│

│ └─o

│

│ ├─o lycien

│

│ └─o sidétique

│

└─o

│ ├─o

lykaonien

│ ├─o

sud-phrygien

│ ├─o isaurien

│ └─o cilicien

├─o palaïte

└─o lydien

Branche balto-balkanique[modifier | modifier

le code]

Un point d'interrogation (?) signale une

incertitude sur le regroupement.

Sous-branche paléo-balkanique[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Langues

thraco-illyriennes.

o

dace

o

mésien

o

dardanais (hypothèse)

o

thrace

§

thrace d'Europe : besse, odrysse, édone, satre, bisalte, odomante

§

péonien (ou thraco-illyrien)

§

thrace d'Asie : thynien, bithynien

·

groupe adriatique

o

illyrien

§

liburnien (discuté)

§

albanais

§

guègue

§

tosque

Sous-branche balte[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues baltes.

o

sudovien (yotvingien)

o

curonien

o

letton (lette)

o

sélonien

o

skalvien

Sous-branche slave[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues slaves.

o

kachoube (cachoube)

o

polonais

o

polabe

o

sorabe

o

slovaque

o

tchèque

§

bulgare

§

croate

§

serbe

§

bosnien

o

slovène

o

russe

o

ruthène

Branche germanique[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues germaniques.

§

anglo-saxon

§

anglais

§

scots

§

bas-allemand (Niederdeutsch,

Plattdeutsch)

§

groupe oriental

§

brandebourgeois

§

bas-francique

§

haut-allemand (Hochdeutsch)

§

silésien

§

yiddish

§

allemand

§

alsacien

§

souabe

§

bavarois

·

groupe nordique ou

scandinave

o

sous-groupe occidental

§

norvégien nynorsk (landsmål)

§

féroïen

o

sous-groupe oriental

§

danois

§

norvégien bokmål (riksmål) (le samnorsk peut

y être rattaché)

§

suédois

o

gotique

o

burgonde

o

vandale

Branche italo-celtique[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues

italo-celtiques.

Sous-branche italique[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues italiques.

o

ombrien

o

osque

o

sabin

o

samnite

o

volsque

o

marse

o

marrucin

o

èque

o

lucanien

o

falisque

o

vénète (discuté)

o

élyme (discuté)

o

dalmato-pannonien (hypothèse)

o

latin (dont sont issues les langues

romanes)

·

Bloc du nord-ouest (Belges), hypothétique, et peut-être italique.

Langues romanes (issues du latin)[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Langues romanes.

o

espagnol (castillan)

§

asturien

§

léonais

§

galicien

§

fala

·

langues gallo-romanes (?)

§

français

§

créoles à

base lexicale française

§

Parlers centraux

§

angevin

§

manceau

§

gallo

§

normand

§

jersiais

§

picard

§

wallon

§

poitevin

§

occitan ou langue d'oc

§

limousin

§

marchois

§

marchois

§

gascon

§

aranais

§

nissart

o

romanche

o

ladin

o

frioulan

§

lombard

§

ligure

§

émilien

§

romagnol

o

vénitien

§

istriote

o

toscan

§

italien (langue standard, basée sur le

toscan et créée par Dante)

§

corse

o

dialectes centro-méridionaux

§

dialectes

italiens médians : marchigiano, ombrien, dialecte sabin et « romain du

Latium » (le « romanesco » est un dialecte du toscan)

§

dialectes

italiens méridionaux :

§

abruzzais (dialecte du méridional)

§

apulien (dialecte

du méridional ou

napolitain)

§

dialectes lucaniens ou

lucanien (dialectes du méridional) (deux variétés)

§

extrême-Sud :

o

salentin

§

calabrais méridional

§

sicilien

o

daco-roumain (dit roumain ou moldave)

o

aroumain (ou valaque)

o

mégléno-roumain (ou

méglénite)

o

istro-roumain (ou istrien)

o

illyro-roman (ou dalmate)

o

sarde

§

logoudorien dont

le nuorais

Sous-branche celtique[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues celtiques.

Répartition tirée en partie de celle de

Jean-Louis Brunaux15 :

·

Langues

celtiques insulaires

§

gallois

§

cornique

§

breton

§

cambrien (langue

éteinte)

§

picte (discuté ; langue éteinte)

o

goidélique ou gaélique (parlé

en Écosse et Irlande)

§

irlandais (et sa forme ancienne)

§

écossais (ou

erse)

§

mannois (ou manxois)

·

Langues

celtiques continentales

o

gaulois (langue

éteinte parlée en France, en Belgique, en Suisse et dans la plaine du Pô, en

Italie, de 300 av. J.-C. à 400 ap. J.-C.)

o

lépontique (langue éteinte parlée dans la

région des lacs italiens de 700 à 400 av. J.-C.)

o

celtibère (langue éteinte parlée en

Espagne de 300 à 100 av. J.-C.)

o

norique

o

galate

Langues pré-celtiques indo-européennes[modifier | modifier le code]

·

tartessien (hypothèse)

Branche arménienne[modifier | modifier

le code]

·

arménien

Branche helléno-phrygienne[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Langues helléniques.

o

groupe arcadochypriote

§

mycénien

§

arcadien, cypriote, pamphylien

o

groupe ionien-attique :

§

attique (grec ancien)

§

koinè (moyen grec commun)

§

ionien (d'Asie,

insulaire, d'Eubée)

o

groupe éolien (béotien, lesbien, thessalien)

o

groupe occidental

§

dorien (laconien, argien, corinthien,

etc.)

§

éléen, étolien, locrien, phocidien

·

phrygien

Branche tokharienne[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Tokhariens.

·

tokharien A (agnéen ou tokharien

proprement dit)

·

tokharien B (koutchéen ou kuci)

Branche indo-iranienne[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues

indo-iraniennes.

Sous-branche indo-aryenne[modifier | modifier le code]

Article détaillé : langues indo-aryennes.

·

vieil-indien (sanskrit védique,

sanskrit classique)

o

moyen-indien (prâkrits,

apabhraṃśa)

§

pâli

§

néo-indien occidental :

§

bhili

§

gujarâtî

§

dhivehi ou mahl

§

lahnda

§

marâthî

§

sindhî

§

awadhi

§

kananuji

§

haryanvi

§

néo-indien central :

§

hindî, ourdou, hindoustani

§

pahari

§

bangani

§

népalais

§

penjâbî

§

kankani

§

néo-indien oriental :

§

assamais

§

bengalî

§

bihârî

§

oriya

§

kâshmîrî

§

romani (tsigane) (langues difficiles à

classer, à rapprocher soit du groupe dardique, soit de l'hindî ou du

râjasthâni)

Sous-branche iranienne[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues iraniennes.

o

moyen-perse ou pehlevi

o

persan : farsi, dari, tadjik, judéo-persan, hazara

o

tat

o

parthe

o

kurde : kurmandji, soranî, gurani

o

zazaki

o

Dialectes tati

o

talysh

o

Gilaki

o

semnani

o

Dialectes de la région de Semnan : sourkhei, lasgerdi, biyabuneki, aftari, sangisari

o

Dialectes de l'Iran central : yazdi, yarandi, farizandi, kohrudi, keshei, meimei, jawshakani, khunsari, vonishuni, zefrei

o

sivandi

o

parachi

o

ormuri

o

bactrien

o

khotanais ou sace

o

sogdien

§

yaghnobi

o

pashto

o

langues

du Pamir (en) : wakhi, sangletchi, ishkashimi, shughni, sariqoli, yazghulami

o

scythe et alain

Branche anatolienne[modifier | modifier

le code]

Article détaillé : Langues anatoliennes.

·

Hittite,

également appelé nésite ou hittite-nésite.

·

Palaïte

·

Louvite

o

mylien

§

isaurien

§

cilicien

o

lycien

·

Lydien

·

Pisidien

·

Carien

·

Pré-hellénique A (?

voir aussi langues

pré-indo-européennes)

Notes et références

Langues indo-aryennes

Cet article ne cite pas

suffisamment ses sources (mars 2019).

Si vous disposez d'ouvrages ou

d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant

du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références

utiles à sa vérifiabilité et

en les liant à la section « Notes et

références »

En pratique : Quelles sources

sont attendues ? Comment

ajouter mes sources ?

|

Langues indo-aryennes |

|

|

Pays |

Afghanistan, Pakistan, Inde du Nord, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives |

|

Classification par famille |

|

|

§ -langues indo-aryennes |

|

|

Codes de langue |

|

|

inc |

|

|

inc |

|

|

Carte |

|

Les langues indo-aryennes constituent

une branche des langues

indo-iraniennes, qui font elles-mêmes partie de la famille des langues

indo-européennes. Elles sont essentiellement parlées en Asie du Sud : dans les deux tiers nord de

l'Inde, au Pakistan, dans le nord-est de l'Afghanistan, au Bangladesh, au Népal, au Sri Lanka, aux Maldives.

Ces langues rassemblent environ la

moitié (environ 1,5 milliard) des locuteurs de toutes les langues

indo-européennes. Les plus importantes par le nombre sont l'hindoustani (hindi et ourdou, environ 240 millions de personnes),

le bengali (environ 230 millions), le pendjabi (environ 90 millions), le marathi (70 millions), le gujarati (environ 45 millions), l'oriya (environ

30 millions), le sindhi (environ 20

millions), le népalais (environ 14

millions), le cinghalais (environ

16 millions), le saraiki (environ 14

millions) et l'assamais (environ 13 millions).

Les langues indo-aryennes forment le

sous-groupe numériquement le plus important des langues indo-iraniennes,

lesquelles comportent également deux autres sous-groupes : les langues iraniennes et

les langues nouristanies.

Sommaire

o 2.2Groupe

septentrional ou pahari

Classification par époques[modifier | modifier le code]

Il est d'usage de distinguer trois

époques successives dans le développement des langues indo-aryennes1.

Ancien indien[modifier | modifier

le code]

De forme archaïque, il est représenté

par les différentes variétés de sanskrit :

·

védique : c'est la langue du Veda, dont la forme la plus ancienne

s'observe dans le Rig-Veda ;

·

épique : la langue des grandes épopées de l'Inde ancienne, le Mahabharata et le Ramayana ;

·

classique : fixé par les descriptions des grammairiens Panini et

ses commentateurs Katyayana et Patañjali, c'est par excellence la langue classique de l'Inde. Au fur et à

mesure des siècles, il est de plus en plus influencé par les langues vernaculaires,

ne conservant intacts de l'ancien indien que la phonologie et la morphologie.

Moyen indien[modifier | modifier

le code]

Phonétiquement et grammaticalement plus

dérivé, il est représenté d'abord par les prâkrits, issus des vernaculaires de l'Inde

classique mais stylisés comme langues littéraires, typiquement

limitées à des usages définis :

·

le prâkrit des inscriptions d'Ashoka au iiie siècle av.

J.-C. est le plus anciennement attesté par l'épigraphie

·

le prâkrit des inscriptions postérieures à Ashoka et jusqu'au ve siècle (remplacé ensuite dans ce

rôle par le sanskrit)

·

le pali, langue du Tipitaka bouddhique, apparemment originaire du centre

de l'Inde, mais influencé par des variétés plus orientales et par le sanskrit

·

le gandhari,

langue bouddhique du Gandhara, connue par une

édition du Dhammapada

·

le prâkrit de Niya, proche du

gandhari mais un peu plus tardif, employé comme langue administrative au Turkestan chinois

·

l'ardhamagadhi,

originaire du Koshala, langue du

canon jaïn

·

le magadhi, langue du Bihar et

vraisemblablement de l'empire Maurya,

précurseur de l'actuel magahi, utilisé comme

« prâkrit dramatique » dans le théâtre indien pour

représenter le parler des personnages d'humble condition

·

le shauraseni,

originaire du centre de l'Inde (comme le pali mais à un état postérieur),

« prâkrit dramatique » standard, également cultivé par les jaïns

·

le maharashtri,

originaire du sud-ouest de l'Inde, précurseur du marathi, troisième « prâkrit

dramatique », également employé dans la poésie lyrique et (mêlé à l'ardhamagadhi)

par les jaïns

·

le prâkrit cingalais, employé dans

des inscriptions au Sri Lanka à

partir du ier siècle.

On peut y ajouter le « sanskrit

bouddhique hybride », employé dans la littérature du bouddhisme Mahayana, sorte de représentation sous une

forme sanskrite de dialectes moyen indiens.

Plus tardivement, aux vie au xiiie siècles,

le moyen indien est représenté par des formes encore plus évoluées qui font la

transition avec les langues modernes :

·

en Inde du Nord les apabhramshas

·

au Sri Lanka, l'elu.

Néo-indien[modifier | modifier

le code]

Il rassemble les langues modernes et

leurs ascendants immédiats.

Répartition actuelle[modifier | modifier

le code]

Distribution des principales langues indo-aryennes modernes avec leur

répartition en sous-branches :

·

groupe darde

·

groupe septentrional (ou pahari)

·

groupe nord-occidental

·

groupe occidental

·

groupe central (« hindi »)

·

groupe oriental

·

groupe méridional

Les langues indo-aryennes modernes

peuvent se répartir par sous-branches selon une logique largement géographique,

mais leur délimitation n'est pas toujours assurée : elles forment

une zone linguistique où

il y a souvent intelligibilité

mutuelle de proche en proche, de sorte qu'il est malaisé de

tracer des frontières

linguistiques. La classification qui suit2 n'est qu'une indication possible.

·

dameli

·

kalasha

·

katarqalai ou

wotapuri

·

khowar

·

kohistani de Kalam ou

kalami

·

kohistani de l'Indus ou

mayã

·

pashai

·

phalura

·

sawi

·

shina

·

brokskat

Groupe septentrional ou pahari[modifier | modifier le code]

Il s'agit d'un groupement géographique

de trois ensembles de langues parlées dans l'Himalaya. Le mot pahar signifie

« montagne » dans de nombreuses langues locales.

·

pahari occidental

o

dogri et kangri -

également rattachés au pendjabi

o

jaunsari

o

sirmauri

o

baghati

o

kiunthali ou mahasui

o

handuri

o

kului

o

mandeari

o

chameali

o

bharmauri (ou gadi)

o

churahi

o

pangwali

o

bhalesi

o

khashali

o

padri

·

pahari central

o

garhwali

o

kumaoni ou kumauni

·

pahari oriental

o

népalais

Groupe nord-occidental[modifier | modifier

le code]

·

kutchi

·

lahnda ou pendjabi occidental

o

saraiki

§

multani

§

thali

§

derawali

o

shahpuri

o

khetrani -

peut-être à rattacher aux langues dardes

o

pothohari ou pothwari

o

hindko propre

§

ghebi

§

chachhi

§

kohati

o

dhanni

o

sawain ou sohain

o

tinauli

o

chibhali

o

punchhi

·

sindhi

Groupe occidental[modifier | modifier

le code]

·

pendjabi — plus précisément pendjabi

oriental, quand le terme de pendjabi est employé pour

couvrir aussi les dialectes lahndas (assez différents), qui sont alors

considérés comme formant le pendjabi occidental

o

marwari,

également compté à part du rajasthani

o

bagri

o

mewari

o

rajasthani centre-oriental

§

dhundhari ou jaipuri

§

harauti

§

mewati

§

malvi

§

nimadi

o

formes des nomades, géographiquement disjointes

§

gojri ou gujari

§

lambadi, lamani ou banjari

o

bhili

o

wagdi

o

varli

o

dhanki (ou dangi)

o

etc.

·

gujarati (également écrit goudjerati)

·

saurashtra -

forme de gujarati transplantée en Inde du Sud

·

khandeshi -

intermédiaire avec le marathi

Groupe central[modifier | modifier

le code]

Ce groupe recouvre partiellement

la ceinture du hindi (en anglais : Hindi Belt),

définie selon une logique de typologie

sociolinguistique comme l'ensemble de régions où le hindi sert

de langue-toit : une langue standard faisant office de forme

écrite commune pour un continuum

linguistique diversifié. Antérieurement, c'est le braj bhasha et l'awadhi qui tenaient ce rôle dans ces

régions.

La terminologie est compliquée par

l'ambiguïté des termes « hindi » ou « hindoustani »,

employés d'une part au sens restreint pour désigner cette norme écrite, d'autre

part au sens large pour regrouper toutes ces variétés linguistiques, qui en

sont alors considérées alors comme des dialectes. Ici, on emploiera le mot au

sens restreint seulement.

La ceinture du hindi s'étend cependant

au-delà du groupe central de l'indo-aryen, en direction du rajasthani, du bihari et du pahari.

·

Différentes conceptions de l'extension du hindi

La ceinture du hindi.

Le groupe central de

l'indo-aryen.

Région où

l'hindoustani est langue maternelle.

Les langues du groupe central de

l'indo-aryen parlées en Inde sont les suivantes :

·

haryanvi ou bangaru

o

khariboli, également appelé kauravi ou hindoustani

vernaculaire

Les langues indo-iraniennes (indo-aryennes)

|

Groupe |

Langues |

|

Indien |

sanskrit* (éteint), |

|

Iranien |

avestique* (éteint), |

1

L'importance numérique des langues indo-iraniennes

Dans

la grande famille indo-européenne, c'est le groupe des langues

indo-iraniennes, appelées aussi indo-aryennes, qui constitue l'ensemble le plus

important (avant les langues germaniques, romanes et slaves), avec environ 500

ou 600 langues parlées par près de 700 millions de locuteurs.

|

|

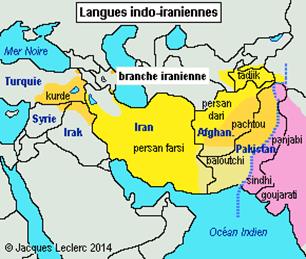

L'aire linguistique des

langues indo-iraniennes s'étend du Kurdistan turc jusqu'au centre de l'Inde,

incluant une partie de l'Irak, puis pratiquement tout l'Iran, le Tadjikistan,

le Pakistan, l'Afghanistan, le Bengladesh, le Népal et le Sri Lanka. On divise généralement les

langues indo-iraniennes en deux groupes: une branche

indienne ou indo-aryenne (avec

l'hindi, le bengali, le marathi, le bihari, le gujarati, le panjabi, etc.) et

une branche iranienne (avec

le persan farsi, le persan dari et le persan tadjik, puis le pachtou, le

kurde, le baloutchi, etc.). Au moins 35 langues

indo-iraniennes sont parlées par plus de 10 millions de locuteurs, dont l'hindi (182 millions), le bengali (189 millions), le marathi (65 millions), l'ourdou (54 millions), le pendjabi (30 millions), l'assamais (15 millions), le singhalais (13 millions) et le népali (10 millions). Or, environ 80

langues dans le monde se trouvent dans cette situation. |

2

Les origines

Vers

le début du deuxième millénaire avant notre ère, les peuples indo-iraniens se

séparèrent des autres Indo-Européens restés au sud et à l'ouest de la Russie,

et émigrèrent vers l'est pour s’installer en Iran et envahirent le

sous-continent jusqu'alors habité par des peuples de souche dravidienne et de

souche mounda. C’est sans doute vers l'an 1000 avant notre ère que les langues

des peuples indo-iraniens se sont fragmentées entre une branche iranienne et

une branche indienne. Les langues iraniennes ont été utilisées du côté de

l'Iran et de l'Afghanistan, tandis que les langues indiennes se sont

développées dans le nord-ouest de l'Inde, au Bengladesh, au Pakistan, au Népal

(népali) et au Sri Lanka (singhalais). Si l’on fait exception du Sri Lanka,

toutes les langues du sud de l’Inde appartiennent à la famille dravidienne,

alors que les langues du nord font partie des langues indo-européennes.

Les

résultats les plus apparents de l’arrivée des Indiens dans le sous-continent

furent, pour l’essentiel, les suivants:

1)

le refoulement des Dravidiens au sud de la péninsule;

2) le confinement des peuples mounda dans une petite zone du centre-est de

l’Inde, où ils sont encore aujourd’hui;

3) la dispersion et l'éclatement de l'ethnie indienne en plusieurs ethnies:

Cachmiriens, Sindhis, Hindis, Goudjeratis, Mahrattes, Singhalais, Bengalis,

etc. Tel est encore aujourd'hui le peuplement actuel du sous-continent.

Ainsi,

à partir du sanscrit (langue commune indienne, identique au latin des

Occidentaux) et en passant par l'étape des «prakrits» (les «moyens Indiens» où

sont déjà sensibles les différences dialectales bases des futures langues), on

est arrivé aux environs de l'an 1000 à la constitution des entités

ethnolinguistiques actuelles. La stabilisation ethnolinguistique s'est donc

faite en Inde à peu près à la même époque qu'en Europe.

3

La branche indienne (aryenne)

|

|

La branche

indienne (ou aryenne) est composée de plus de 500 langues pratiquées par plus

de 600 millions de locuteurs dans les régions du nord et du centre du

sous-continent indien. Elle comprend le sanskrit, une langue disparue au

premier millénaire (avant notre ère), et de nombreuses langues modernes qui

en sont issues. En Inde, il faut

mentionner l’hindi (182 millions), le marathi (65

millions), le bihari (40 millions), le goudjarati (44

millions), le pendjabi (25,7 millions), l’oriya (31

millions), le radjashatni (20 millions), l’assamais (14,6

millions), le bundeli (8 millions), le konkani (2

millions), le pahari (6 millions), le santali (5,8 millions), etc. À ces

langues s’ajoutent le sindhi (19,6 milllions) et l'ourdou (54

millions) au Pakistan, le bengali (189

millions) au Bengladesh, le singhalais (13,2

millions) au Sri Lanka et

le népali (16 millions) au Népal. Malgré leurs noms

différents, l'hindi et l'ourdou constituent

deux variétés dialectales très proches l'une de l'autre, car ils ont déjà

constitué la même langue. Aujourd'hui, le vocabulaire hindi tend à dériver

principalement du sanskrit, tandis que l'ourdou contient de nombreux mots

d'origine persane et arabe. De plus, l'hindi utilise l'alphabet devanâgarî

alors que l'ourdou privilégie un alphabet arabe modifié d’influence persane.

Enfin, en Inde comme au Pakistan, l'hindi est parlé principalement par les

hindous, tandis que l'ourdou est utilisé essentiellement par les musulmans. |

Quant au terme d'hindoustani, il désigne le mélange d'ourdou

et d'hindi occidental qui s’est développé dans les camps et les marchés autour

de Delhi, s’est répandu dans toute l'Inde au cours des XVIIe et XVIIIe siècles

et a joué un rôle de langue véhiculaire parmi les différents groupes ethniques

de l'Empire mongol. En Inde, il existe deux grands groupes linguistiques:

les langues

indo-européennes au nord et les langues

dravidiennes au sud. Les premières représentent près des trois quarts

de la population; les langues dravidiennes, près du quart.

4

La branche iranienne

|

|

Les langues

iraniennes regroupent essentiellement l’avestique, une langue morte, mais

aussi de nombreuses autres plusieurs autres langues (environ une centaine)

qui en sont issues: le persan moderne ou farsi (26,5

millions) en Iran, l’afghan

ou pachtou (8,1 millions) en Afghanistan, le kurde (6 millions) en Turquie, en Syrie,

en Iran et en Irak, le baloutchi (1,6

million) au Pakistan, le tadjik

(4,3 millions) au Tadjikistan,

ainsi qu’un grand nombre de petites langues en Azerbaïdjan (kurmandji, talysh, tat,

etc.). Au total, on estime que les langues iraniennes sont parlées par plus

de 60 millions de locuteurs. |

5 Le sanskrit

Le sanskrit et

l’avestique ou védique (utilisés entre 1500 et 200 avant notre ère)

constituent deux variétés dialectales de l'ancienne langue indo-aryenne.

Techniquement, ce sont deux langues mortes à l’origine de toutes les langues

indo-iraniennes. Toutefois, depuis le début de l'ère chrétienne, le sanskrit a

été maintenu en Inde d'une façon plus ou moins artificielle comme la langue

littéraire du clergé et des castes cultivées et érudites. Il conserve encore ce

rôle aujourd’hui et s'écrit en alphabet devanâgarî. On estime que 200 000

Indiens utilisent ainsi le sanskrit comme langue seconde.

Le

sanskrit demeura une langue totalement inconnue des Occidentaux jusqu’au XVIIIe siècle.

La première grammaire sanskrite fut publiée en Europe en 1790. La découverte du

sanskrit par les Européens conduisit à la fois à l'identification de la famille

des langues indo-européennes et, en partie grâce à la méthodologie du

grammairien indien Panini, à l'établissement de la linguistique et de la

philologie comparées. Au XIXe siècle, des

linguistes allemands se sont rendu compte que, grâce au sanskrit et à

l’avestique, des langues comme le grec, le latin, l'allemand et l'anglais, le

russe et le polonais, l'arménien, l'albanais, etc., présentaient des éléments

communs remarquables. Ces ressemblances ont donné à penser que toutes ces

langues avaient une origine également commune. L'Allemand Franz Boop s'était

représenté les langues comme des êtres humains dont on pouvait suivre la

naissance, la vie et la mort. Selon cette même conception, les langues avaient

des «parents»; en ce sens, on parle de «langue mère», de «langues soeurs», de

«langues cousines», etc. C'est dans cet esprit que le qualificatif génétique a

été appliqué à la linguistique. Aujourd'hui, ce terme est utilisé de plus en

plus dans le sens de historique: lorsqu'on recherche des états de langue

anciens, il est légitime de penser en termes d'affiliation et de parenté

linguistique.

6

La langue tsigane (rom)

Les

Tsiganes, appelée aussi Romani, Rom, Bohémiens, etc., forment un peuple indo-européen

d’origine indienne. Il s’agit des Kshattriyas qui, venus du nord de l’Inde,

sont arrivés en Grèce au IXe siècle. Puis,

au XIIIe siècle, les Rajputs les ont rejoints.

Ensemble, ils ont formé la Romani Cel – le peuple tsigane –

d'où leur surnom de «Romanichels», mais ils se nomment eux-mêmes Romané

Chavé «fils de Ram» (héros de l'épopée indienne Ramanaya).

Comme

les Tsiganes n’ont pas d’État propre, ils sont dispersés non seulement à

travers l’Europe mais aussi dans toute l'Amérique. Bien qu'il n'existe aucun

recensement officiel, on estime que le nombre des Tsiganes serait d'environ 120

millions de personnes dans le monde en comptant ceux de l'Inde; ils habitent

sur tous les continents, de l'Argentine à l'Australie en passant par la Sibérie

et le Canada. Les estimations disponibles évaluent à près de deux millions leur

nombre dans l'Union européenne, avec une forte disparité selon les pays, mais

les Tsiganes sont beaucoup plus nombreux dans les anciens pays de l'Est

(environ huit millions). L'Europe totaliserait donc 10 millions de Tsiganes, ce

qui représenterait 85 % de la population estimée à environ 12 millions, à

l'exception de l'Inde où les Tsiganes devraient être de plus de 100 millions.

Avant la Seconde Guerre mondiale, on comptait approximativement 25 millions de

Tsiganes dispersés à travers toute l'Europe, dont 10 millions seulement se

reconnaissaient officiellement comme Tsiganes.

Il

est beaucoup plus difficile d'évaluer le nombre des locuteurs de

la langue tsigane. En effet, il n'existe pas de statistiques précises à ce

sujet, et l'on doit se fier à des approximations. Il en résulte que toute

estimation ne peut se révéler que partiale et suspecte. Par exemple, en ne

tenant compte que des Tsiganes d'Europe et de l'Amérique, certains linguistes

croient que les deux tiers des Tsiganes parleraient encore une forme de leur

langue ancestrale, ce qui signifierait huit millions de tsiganophones. Pour sa

part, le Summer Institut of Linguistics du Texas évalue le nombre des

tsiganophones à 1,5 million de locuteurs. En 1989, l'Union soviétique les

estimait à 202 810. Quant à l'Unesco, elle affirmait en 2002 que le tsigane

était une langue en danger d'extinction. En somme, on peut croire que la

plupart des Tsiganes auraient perdu l’usage de leur langue ancestrale et se

seraient assimilés dans leur pays d’accueil.

Quoi

qu'il en soit, les tsiganophones habitent surtout la Bosnie-Herzégovine, la

Roumanie, la Pologne, la Hongrie, l’Albanie, la Grèce, la Slovaquie, l’Ukraine,

le Portugal, l’Espagne, la Norvège, la Suède, la France, les Pays-Bas, l’Italie

et l’Allemagne. On distingue le tsigane des Balkans (Pologne), le tsigane des

Carpates (République tchèque), le tsigane finnois (Finlande), le tsigane sinté

(Serbie), le tsigane gallois (pays de Galles), le tsigane valaque (Roumanie),

le tsigane gréco-turc, etc. Si les locuteurs du tsigane sont peu nombreux

(environ 1,5 million de locuteurs), les Tsiganes eux-mêmes sont beaucoup plus

nombreux, probablement plus de 10 millions.

La

langue romani ou tsigane reste l’unique

représentante européenne du groupe indo-iranien appartenant à la famille

indo-européenne. Le romani a préservé en grande partie

l'héritage des langues de l'Inde du Nord, plus particulièrement le hindi et le

rajasthani dont il a en commun 60 % du vocabulaire de base. Enfin, le romani ou

tsigane est parfois considéré comme appartenant au sous-groupe indien ou même

comme une troisième branche indo-iranienne avec comme seule langue le tsigane.

Bien que la langue des Tsiganes puise son origine dans le sanskrit et d'autres

langues du nord de l'Inde, elle s'est fragmentée en de multiples variétés

dialectales enrichies de termes persans, arméniens, grecs, slaves ou roumains;

depuis quelques décennies, des racines anglo-saxonnes ont imprégné le

vocabulaire moderne, technique et scientifique. Les variétés tsiganes de l'Europe

de l'Est ont conservé la grammaire indienne ainsi qu'un bon fonds lexical

d'origine sanskrite. Cependant, les variétés tsiganes de l'Ouest se sont

créolisés pour devenir l'anglo-romani (anglicisé), le manouche (germanisé), le

sinto italien, le calo (hispanisé), etc. De façon générale, les jeunes

générations semblent abandonner progressivement la langue ancestrale, ce qui

peut être ressentie comme une perte de l'identité tsigane. Depuis quelque

temps, la langue a été dotée d'un alphabet et fait l'objet d'une

standardisation.

![]()